物理AI革命來了:AI走出螢幕,啟動萬億級產業洗牌

1. 導論:從虛擬到現實,AI的下半場正式開啟

從虛擬AI到物理AI的轉變,不僅是一次技術的迭代演進,更是一場深刻的市場典範轉移。它標誌著人工智慧發展已正式進入「下半場」,其影響力將重新定義未來十年的產業格局與價值鏈。NVIDIA創辦人黃仁勳在GTC大會上拋出了一個直擊核心的問題:「AI能生成我喝水的視頻,為什麼不能控制機器人真的拿起水瓶?」這個提問不僅揭示了當前AI發展的終極矛盾,也為本報告的核心主題——AI正從純粹的「生成」走向實際的「執行」——拉開了序幕。

這場革命的意義,堪比1990年網際網路誕生時第一封電子郵件的發出,它宣告了一個全新時代的到來。上半場的虛擬AI,無論是繪圖、修圖還是生成影片,其所有活動都發生在雲端與螢幕之內,是一個「只動腦、不動手」的智慧世界。而下半場的物理AI,則要求智慧體走出雲端,落地到真實世界,去理解重力、摩擦力等物理規律,並與現實世界進行互動。

本報告旨在深入剖析此一轉變背後的驅動因素、核心技術堆疊與關鍵參與者,並最終為投資者揭示那些潛藏在產業鏈深處、尚未被市場充分挖掘的價值窪地。要真正理解這場革命所帶來的龐大機會,我們必須首先認識到,當前看似繁榮的虛擬AI實則面臨著根本性的發展瓶頸。

2. 典範轉移:虛擬AI的瓶頸與物理AI的崛起

在當前市場對AI概念的狂熱追捧中,精準區分虛擬AI與物理AI的本質差異,是投資者辨識長期價值而非追逐短暫炒作的關鍵。過去幾年,從GPT-3到Sora,AI模型日益聰明,但它們始終被一個「詭異的事實」所困擾:無論多麼強大,它們全都被「鎖在螢幕裡」,無法真正觸摸並改變世界。市場上對Sora概念股的追逐,很可能只是這場革命微不足道的「開胃菜」。

下表清晰地對比了AI發展的兩個階段:

| 虛擬AI (AI上半場) | 物理AI (AI下半場) |

核心功能: 生成 (Generation) | 核心功能: 執行 (Execution) |

作用領域: 雲端與螢幕內 | 作用領域: 真實物理世界 |

核心能力: 智能 (Intelligence) | 核心能力: 行動力 (Actionability) |

與現實互動: 模擬 (Simulation) - 追求「看起來像」 | 與現實互動: 仿真 (Emulation) - 追求「運行一樣」 |

虛擬AI的根本瓶頸在於,它們不理解重力,不知道摩擦力,更無法體會一個杯子從桌上掉落會摔碎的基本物理規律。它們是高級的「縫合怪」與「P圖機」,能夠生成世界,卻無法與之互動。這條界線——能否伸出手拿起真實的水瓶——正是區分真假智能的分水嶺。

推動這一歷史性轉變的,正是兩位站在時代前沿的關鍵人物,他們的遠見與實踐共同構成了物理AI革命的雙駕馬車。

3. 革命的雙駕馬車:黃仁勳的遠見與馬斯克的實踐

黃仁勳與馬斯克之間的關係,並非外界所想像的競爭,而是一種深刻的戰略協同效應。這種戰略協同並非巧合,而是一種精心計算的共生關係,他們上演的這場「雙簧」,正以前所未有的速度,催化著整個物理AI生態系統的成形。

- 黃仁勳:革命的「軍火商」與問題定義者 黃仁勳看透了AI的終極矛盾——被困在虛擬世界中的智慧無法產生真正的生產力變革。他不僅清晰地定義了問題,更著手打造了解決方案的「軍火庫」。他所做的一切,都是為了讓AI走出雲端,為其提供在現實世界中思考和行動的基礎設施。

- 馬斯克:「第一個衝出戰壕的超級兵王」 馬斯克是將物理AI理念付諸實踐的先驅。他早已斷言:「真正的AI必須接地於現實。」從FSD自動駕駛到Optimus人形機器人,他所做的每一件事,都是在為虛擬的AI靈魂裝上「身體」和「手腳」。在他看來,特斯拉的終極戰略從來不是造車,而是讓AI在物理世界中動起來。

兩人之間存在著驚人的默契與協同。一個負責「造腦子和世界」,另一個負責「造身體和場景」;一個「在雲端鋪設軌道」,另一個「在地面鋪開火車」。這場合作的必然性,可以追溯至2016年,當時黃仁勳親手將世界上第一台DGX-1超級計算機交付給馬斯克,點燃了雲端AI的十年浪潮。如今,歷史再次重演,只是這次的交付物,已升級為一套完整的物理AI生態系統。

這場宏大的合作藍圖之所以能夠實現,正是建立在一系列堅實的技術突破之上。

4. 核心技術基石:NVIDIA的三大神器

物理AI革命並非空談,而是由一套具體的技術堆疊所驅動。NVIDIA提供的三大神器,完美解決了AI從虛擬走向現實最棘手的兩大挑戰:天文數字般的訓練成本與毫秒必爭的即時反應。

- 數位孿生訓練場 (Omniverse & Isaac SIM) 這是一套能夠在虛擬世界中精確複刻真實物理規律(如重力、光照、摩擦力、碰撞)的超級訓練場。其核心價值在於實現了「仿真(追求運行一樣)」,這與Sora等模型所做的「模擬(追求看起來像)」有著本質區別。透過數位孿生技術,馬斯克的Optimus機器人可以在虛擬工廠中摔倒數百萬次,FSD可以在虛擬路況中行駛數十億公里,從而將現實世界中需要數年才能完成的訓練時間,壓縮至短短數小時。這不僅是AI的超級加速器,更是解決訓練成本與時間瓶頸的關鍵。

- 超級大腦 (Blackwell晶片) Blackwell晶片的真正價值,並不僅僅是算力的提升,而是其將「反應延遲壓縮到幾毫秒」的極致能力。物理AI的決策必須在邊緣端(機器人或汽車本地)即時完成,因為數據無法承受上傳雲端再返回的延遲。此等級的反應速度在攸關任務成敗與安全的應用中,是不可妥協的標準。無論是車輛的緊急煞車系統,或是產線機器人固定掉落的零件,以毫秒為單位的反應時間,直接決定了操作的成功與否及安全性。因此,NVIDIA的價值主張從來不只是賣晶片,而是在「賣時間」——將訓練時間從年縮短到小時,將反應時間從秒壓縮到毫秒。

- 通用大腦基礎模型 (Project GR00T) NVIDIA推出的GR00T是一個專為人形機器人打造的通用大腦基礎模型。這一步棋直接表明,NVIDIA不僅提供訓練場和計算核心,更開始為物理AI的「軀體」直接提供「靈魂」,再次印證了其與馬斯克Optimus項目的深度協同與戰略佈局。

這些核心技術基石的成熟,正為下游應用層的全面爆發鋪平道路,也為敏銳的投資者指明了新的方向。

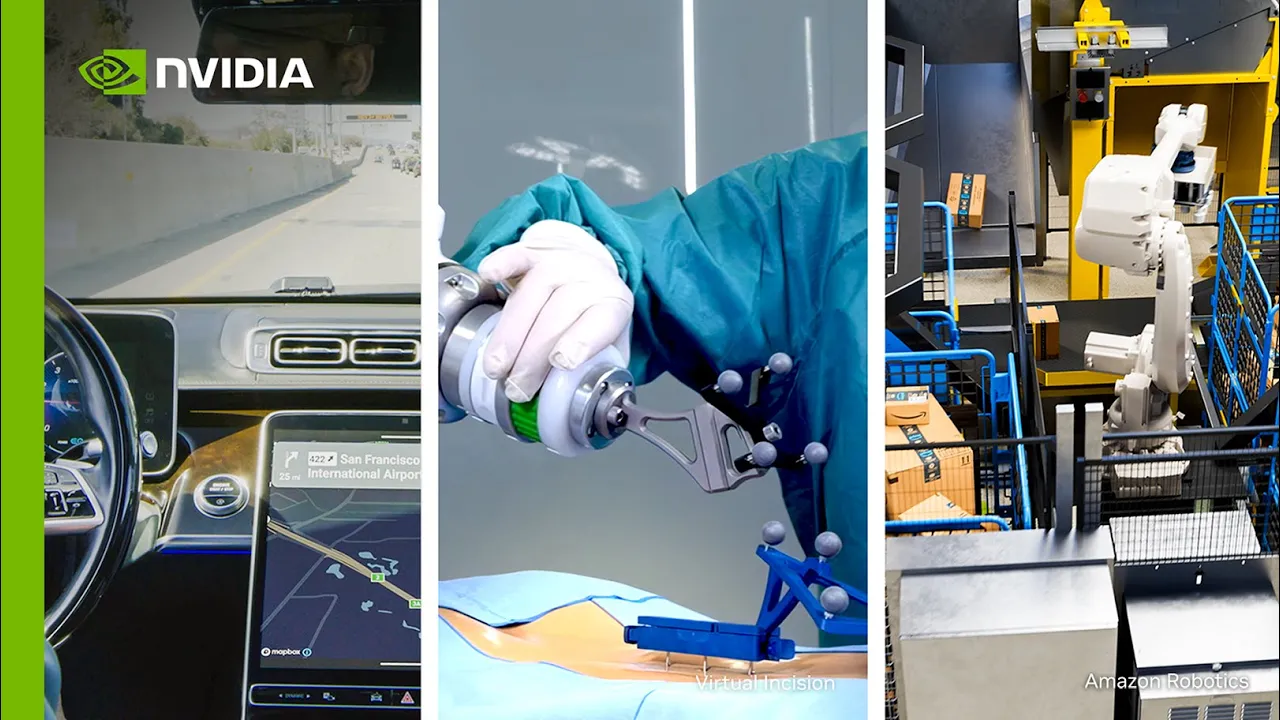

5. 投資版圖解析:發掘物理AI的「黃金三角」

對於投資者而言,當NVIDIA和特斯拉的估值已然高聳入雲時,聰明的策略並非在「山頂」追高,而是將目光投向「山腳下」,去尋找那些剛剛拿到「鏟子」、正開始攀爬的第二層、第三層機會。這些領域的風險收益比更具吸引力。一個由大腦、雙手和心臟構成的「黃金三角」投資框架,為我們提供了清晰的產業路線圖。

5.1. 第一角 - 引擎與賣鏟人:NVIDIA

- 角色定位: 物理AI革命的總策劃者與基礎設施提供商。NVIDIA搭建了從算力(Blackwell)、仿真平台(Omniverse)到基礎模型(GR00T)的全套生態系統,是整個行業的「賣鏟人」。

- 利潤層級: NVIDIA獲取的是第一層利潤,即源於技術壟斷的紅利與向整個行業徵收的「算力稅」。沒有它的基礎設施,物理AI將寸步難行。

5.2. 第二角 - 工業先鋒與價值兌現者:泰瑞達 (Teradyne)

- 角色定位: 將物理AI技術在工業製造場景中率先商業化落地的實幹家。作為黃金三角的第二角,泰瑞達的成功展現了NVIDIA基礎設施層的具體商業變現,將算力基礎轉化為實質的工業生產力。

- 實例分析: 過去的工業機器人只是聽話的「傻個子」,只能重複固定程式。而搭載了NVIDIA AI平台的泰瑞達協作機器人,已從「傻個子」進化為「老師傅」。在寶馬和特斯拉的超級工廠裡,工人只需用自然語言下達指令,機器人便能透過視覺AI自主規劃裝配順序,甚至在零件位置偏移時實時調整。這類智能協作機器人已替代了超過30%的重複性體力勞動,讓物理AI的商業價值第一次被清晰地量化。

- 利潤層級: 泰瑞達獲取的是第二層利潤,即應用落地所帶來的產業紅利,將概念變成了實實在在的利潤。

5.3. 第三角 - 頂級標竿與夢想開拓者:直覺外科 (Intuitive Surgical, ISRG)

- 角色定位: 證明AI不僅能「替代」人力,更能「超越」人類極限的價值標竿。直覺外科佔據了第三角,代表了價值創造的頂峰。它建立在NVIDIA的底層設施與泰瑞達開創的工業應用先例之上,將物理AI推向一個不僅是替代、更是從根本上超越人類能力的全新領域。

- 實例分析: 以其旗艦產品達芬奇手術機器人為例,它解決了外科醫生手部顫抖和長時間手術疲勞的生理極限。達芬奇機器人能夠實現亞毫米級的精準操控,自動過濾醫生的微小手抖,並將視野放大十倍。它不僅是醫生的助手,更在穩定性與精準度上超越了人類。AI的價值從工廠的宏觀裝配,躍升至關乎生命的微觀操控。

- 利潤層級: 直覺外科獲取的是第三層利潤,即高附加值的「智能紅利」。它的成功極大地拓寬了物理AI的想像空間,從而撐高了整個賽道的估值天花板。

在這個黃金閉環中,特斯拉與馬斯克扮演了「超級催化劑」的角色。他們用數百萬輛汽車和機器人產生海量真實數據,反哺NVIDIA的技術迭代;同時,又以自身的超級工廠為應用場景,向全世界證明了物理AI的商業可行性,加速了整個循環的轉動。此一整合體系——NVIDIA的「大腦」獲取基礎設施利潤,泰瑞達的「雙手」釋放工業應用利潤,以及直覺外科的「心臟」實現高附加值的智能利潤——構成了一個自我強化的價值鏈閉環。

6. 結論與未來展望

本報告的核心論點清晰明確:市場正經歷一場從虛擬到物理的結構性轉變。黃仁勳的頂層設計與馬斯克的地面實踐構成了這場革命的主要驅動力,而由NVIDIA、泰瑞達和直覺外科構成的「黃金三角」框架,則為投資者提供了清晰的佈局思路。

戰略資本的流向正在經歷一場結構性的板塊轉移——從已趨飽和的雲端模型,流向能夠創造實體價值的物理AI應用。這不再是PPT概念或市場炒作,而是一場正在發生的、能夠創造真實利潤的工業革命。

隨著智能逐漸接管製造和醫療領域的物理勞動,人類文明的生產方式將被徹底改寫。對投資者而言,指令已然清晰:未來十年最顯著的超額回報(Alpha),將不會誕生於虛擬世界,而是來自那些賦予AI能力以物理形式重塑現實的企業。

除了工廠和醫療,你覺得物理AI的下一個爆發點會在哪裡?是家庭、農業,還是太空?